|

縦軸方向に変化するグラフを描く

これまで、海面気温が地球の緯度によってどのように変化するか、モデル式と気象庁のデータに基づく観測値をエクセルのグラフで描いてみた。この例では、地球の緯度を横軸に、海面気温を縦軸にしてグラフを描いた。緯度が変化すると、気温がどのように変化するかを理解するのがこのグラフの目的である。したがって、地球の緯度が説明変数(独立変数)となり、海面気温が目的変数(従属変数)となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 層 | 下限高度(km) | 上限高度(km) | 気温減率(K/km) |

|---|---|---|---|

| 1 |

0 |

11 |

-6.5 |

| 2 |

11 |

20 |

0.0 |

| 3 |

20 |

32 |

1.0 |

| 4 |

32 |

47 |

2.8 |

| 5 |

47 |

51 |

0.0 |

| 6 |

51 |

71 |

-2.8 |

| 7 |

71 |

84.852 |

-2.0 |

|

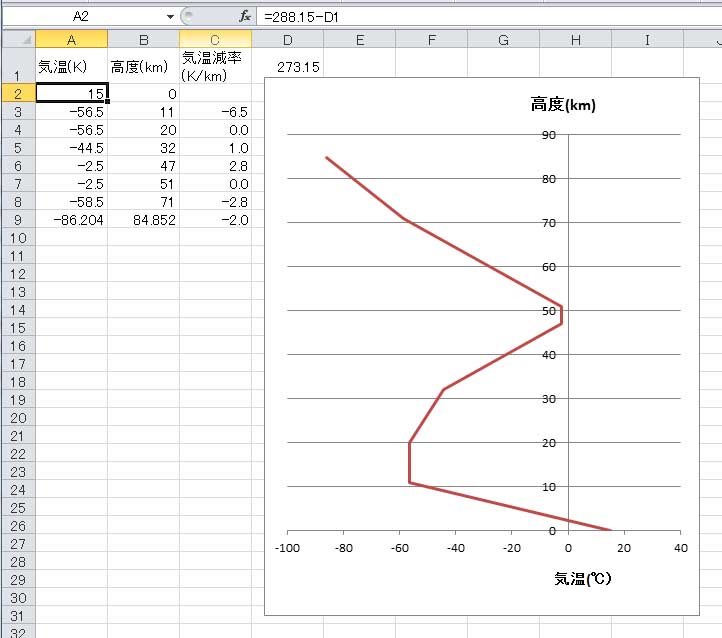

上の表は、1976年の米国標準大気モデルが用いている気温の計算条件である。なお、地上の気温は288.15 K=15.0 ℃ としている。上の表で、層1が対流圏、層2~4が成層圏、層5~7が中間圏に相当する。ジオポテンシャル高度84.852km は、幾何学高度86 km に相当する。気温減率とは、高度1 km 当たりの気温変化量を示し、マイナスの値は、上空に行くにしたがって気温が減少することを示し、プラスの値は上空に行くほど気温が高くなることを示す。

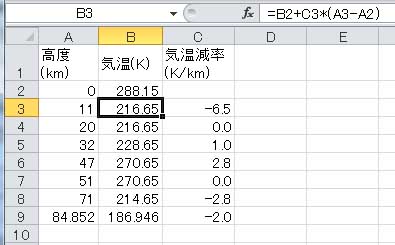

エクセルのシートに書き込むデータは簡単なものである。

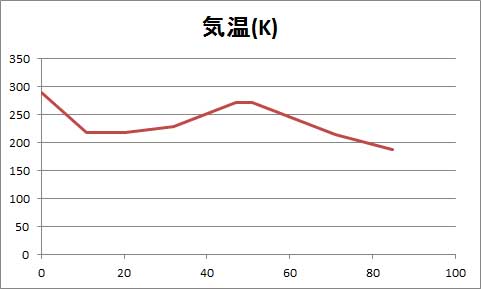

確かに、気温の変化を示すグラフにはなっているが、横軸に高度が来ており、よく見かける気温の高度変化を示すグラフとは異なってしまった。エクセルの散布図は、選択範囲の1列目のデーターがX軸に、2列目のデーターがY軸に来るので、このようなグラフとなる。

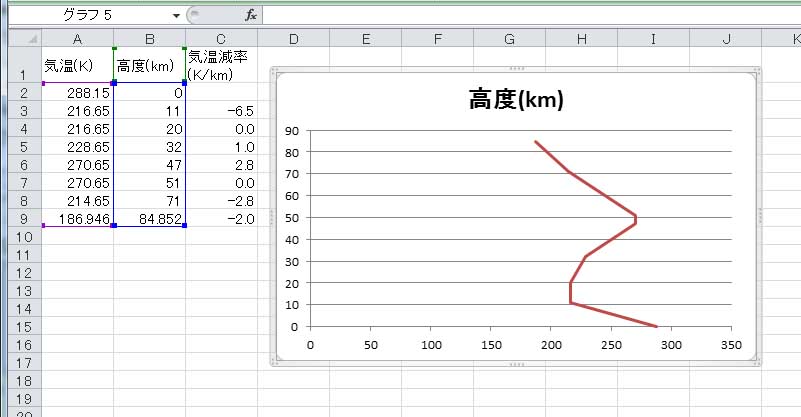

そこで、よく見かけるグラフと同じものを作るには、A列とB列を交換すればよい。

そのようにして出来上がったのが上に示すグラフである。グラフの格好は教科書でよく見るものに比べると上下方向につぶれているが、ほぼ同じものだ。ただ、列Bの表題がグラフの表題となってしまった。

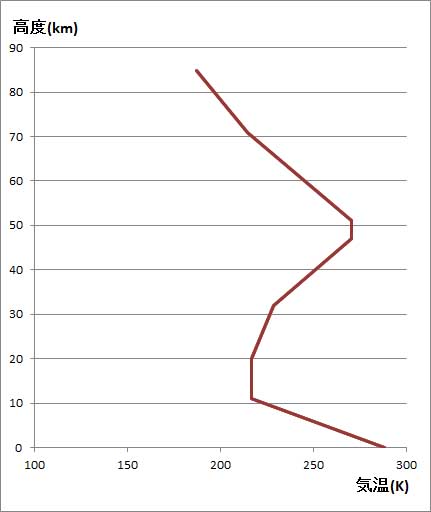

そこで、軸の書式を若干調整して完成したのが、上のグラフである。気象学の教科書で見るグラフと似たものとなった。

さらに、温度の単位を、日常生活で親しみのある摂氏に変換したものが上の図だ。D1セルに、摂氏零度の絶対温度である273.15を書き込み、A2セルを=288.15-D1と書き換えただけだ。高度の軸目盛は、軸の右側に付けたいところだが、エクセルでは目盛を軸の右側の付けるオプションはないようだ。 | ||||||